本文

石綿(アスベスト)について

1 石綿(アスベスト)について

(1) 石綿(アスベスト)は天然の鉱物繊維

石綿(アスベスト)は、天然の鉱物繊維です。石綿は、鉱山で鉱物として採掘されますが、粉砕して加工すると、綿状の製品ができあがります。

※ アスベストという言葉は、ギリシア語の「消滅せざるもの」という言葉が語源と言われています。

(2) 石綿(アスベスト)の特性

石綿は、安くて優れた材料特性を持っていたため、建築材料などとして幅広く使用されていました。

【石綿が持っている特性】

| 特性 | どんな性質? |

| 耐火性 | 燃えない |

| 耐熱性 | 熱に強い |

| 熱絶縁性 | 熱を伝えにくい |

| 電気絶縁性 | 電気を通さない |

| 耐薬品性 | 薬品に強い |

| 防音性 | 音を通しにくい |

| 引っ張り強さ | 引っ張っても切れにくい |

| 耐摩耗性 | 摩擦に強い |

| 加工性 | 加工しやすい |

| 経済性 | 安く手に入る |

(3) 石綿はいつ頃から使われてきたの?

紀元前から使われてきたと言われ、古代ローマではランプの芯材に、古代エジプトではミイラを包む布として使われていたようです。

日本では、平安時代に成立したとされる竹取物語において、かぐや姫が求婚者の1人である阿倍大臣に対して、火にくべても決して燃えないという「火鼠の皮衣(ひねずみのかわぎぬ)」を持ってくれば求婚に応じることを伝えるシーンがありますが、これが石綿でできていたのではないかと言われています。記録に残るところでは、江戸時代に、平賀源内が秩父山で採掘された石綿を使って「火浣布(かかんぷ)」と呼ばれる衣服を製作したとされています。

※ 「火浣布(かかんぷ)」とは、「火で浣(すす)ぐことができる布」という意味です。汚れた服を火の中に投げ入れると、汚れだけを落とす(すすぐ)ことができたことから付けられた名前と言われています。

(4) どこで使われているか

3,000種類以上の用途で使われたとされていますが、大部分は建築資材の原料として利用され、建築物の壁材、屋根材、外装材、内装材などに利用されています。

(5) 石綿の何が危険なのか?

石綿は極めて細い針状の繊維なので、人が呼吸することにより、肺の奥深くまで侵入し、刺さってしまいます。これにより、中皮腫(ちゅうひしゅ)をはじめとした病気が引き起こされます。

(6) 石綿を吸い込むことにより起きる疾病について

中皮腫(ちゅうひしゅ)

内臓は膜で覆われており、膜の表面は中皮(ちゅうひ)により覆われています。中皮の細胞から発生する悪性の腫瘍を「中皮腫」と言います。石綿を吸い込むことが、中皮腫の主な原因と言われています。

肺がん

石綿を吸い込んだ量が多いほど、肺がんになる危険が高くなることが知られています。肺がんの最大の原因は喫煙と言われていますが、喫煙者が石綿を吸い込むと、危険性が大きく増すと言われています。

石綿肺

「じん肺」と言われている病気の一種で、石綿を大量に吸い込むことにより、肺が線維化します。

2 石綿の使用禁止について

(1) 石綿の使用が禁止されるまでの年表(抜粋)

石綿の有害性が明らかになるにつれて、段階的に法律による規制が強化されてきました。

石綿について包括的に規制する法律はありません。労働者の安全の確保の観点から「労働安全衛生法」や「石綿障害予防規則」、大気環境の保全の確保の観点から「大気汚染防止法」、廃棄物の適正な処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)」、建築物の衛生の確保の観点から「建築基準法」などが定められ、それぞれの法律の中で規制されています。

| 年 | 法律や通知 | 規制の概要 |

| 1971年 (昭和46年) |

「特定化学物質等障害予防規則」の制定 | 石綿製品を製造・加工する工場に対して、局所排気装置の設置や作業環境測定を義務付け |

| 1975年 (昭和50年) |

「特定化学物質等障害予防規則」の改正 | (1) 石綿が5%(重量比)を超える建材を用いた吹き付け作業を禁止 (2) 湿潤化による石綿等の発散防止等による規制強化 (3) 雇入れ時、石綿の取扱い業務への配置換え時及びその後6月以内ごとの特殊健康診断の実施の義務付け |

| 1989年 (平成元年) |

「大気汚染防止法」「大気汚染防止法施行令」「大気汚染防止法施行規則」の改正 | (1) 石綿を「特定粉じん」と定義して規制 (2) 石綿製品を製造・加工する工場等を「特定粉じん発生施設」として規制。 工場を設置する前の「届出義務」と、「敷地境界の大気中石綿濃度の規制基準(10本/リットル)」を設定 |

| 1991年 (平成3年) |

「廃棄物処理法」の改正 | (1) 「特別管理産業廃棄物」を新たに定義して規制 (2) 廃棄物となった吹付け石綿や、石綿製品を製造・加工する工場等で不要になった石綿について、特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」として規制 |

| 1995年 (平成7年) |

「労働安全衛生法施行令」の改正 | 石綿の中でも有害性の高い「アモサイト(茶石綿)」「クロシドライト(青石綿)」の製造等を禁止 |

| 「労働安全衛生規則」の改正 | 吹付け石綿除去作業を行う際に、事前届出を義務付け | |

| 「特定化学物質等障害予防規則」の改正 | 石綿が1%(重量比)を超える建材を用いた吹付け作業を禁止 | |

| 1996年 (平成8年)~1997年(平成9年) |

「大気汚染防止法」等の改正 | 一定規模以上の吹付け石綿を使用している建築物を解体・改造・補修する作業を「特定粉じん排出等作業」と定義。事前届出と作業基準の遵守を義務付け |

| 2004年 (平成16年) |

「労働安全衛生法施行令」の改正 | 「石綿含有建材」「摩擦材」「接着剤」等10品目の製造等を禁止 |

| 2005年 (平成17年) |

「大気汚染防止法施行令・施行規則」の改正 | (1) 「特定粉じん排出等作業」の規模要件を撤廃し、吹付け石綿を使用する建築物を解体・改造・補修する作業のすべてを規制。 (2) 特定建築材料に「石綿含有保温材」「耐火被覆材」「断熱材」を追加。掻き落し、破砕等を行わない場合の作業基準を設定。 |

| 「石綿障害予防規則」の制定 | 特定化学物質等障害予防規則より分離し、単独の規則である石綿障害予防規則を制定 | |

| 2006年 (平成18年) |

「大気汚染防止法」の改正 | 「特定粉じん排出等作業」の規制対象を「建築物(屋根+壁を有する工作物 または 屋根+柱を有する工作物)」から「工作物(道路、トンネル、橋等も含む)」に拡大。 |

| 「労働安全衛生法施行令」の改正 | 石綿が0.1%(重量比)を超える製品の全面禁止(一部猶予措置あり) | |

| 「廃棄物処理法」の改正 | 石綿が0.1%(重量比)を超える廃棄物(※ 「廃石綿等」はこれまでどおり特別管理産業廃棄物)を新たに「石綿含有廃棄物」と定義し、処理方法を規制 | |

| 2012年 (平成24年) |

「労働安全衛生法施行令」の猶予措置の廃止 | 石綿が0.1%(重量比)を超える製品の全面禁止(※ 猶予措置の廃止) |

| 2020年 (令和2年) |

「大気汚染防止法」の改正 | (1) 「特定粉じん排出等作業」の規制対象を「石綿が0.1%(重量比)を超えて含まれる建材が使用された工作物を解体・改造・補修する作業」に拡大 (2) 工作物を解体・改造・補修する前に、有資格者による事前調査の実施を義務付け (3) 事前調査結果の記録の保存を義務付け (4) 一定規模以上の解体・改造・補修工事の事前調査結果を都道府県等に報告することを義務付け |

| 「石綿障害予防規則」の改正 | (1) 工作物を解体・改造・補修する前に行う事前調査・分析調査を行う者の要件の新設 (2) 事前調査結果の届出制度の新設 等 |

|

| 「建築物石綿含有建材調査者講習登録規定」の一部改正 | 一戸建て等石綿含有建材調査者の講習規程を新設 |

(2) 今後、石綿を吸入するおそれがある作業等について

石綿を0.1%(重量比)を超えて含有する製品の「製造」「輸入」「譲渡」「提供」「新たな使用」は禁止されています。

今後、石綿を吸入するおそれがあるのは、以下の場合が考えられます。

3 大気汚染防止法による規制について

大気汚染防止法による規制の概要

大気汚染防止法では石綿は「特定粉じん」と定義され、次のような規制が導入されています。

| 大気汚染防止法 | 項目名 | 規制対象 | 規制の概要 |

| 法第18条の6 | 特定粉じん発生施設の設置等の届出 | 「特定粉じん発生施設(石綿を製造・加工する工場)」を設置しようとする者 | 石綿を製造・加工する施設を設置・変更する際は、事前に大気汚染防止法担当部署に届出を提出 |

| 法第18条の10 | 敷地境界基準の遵守義務 | 敷地境界の大気中石綿濃度を、空気1リットルあたり10本以下にすること | |

| 法第18条の15 | 解体等工事に係る調査及び説明等 | 「建築物・工作物」の「解体工事・改造工事・補修工事」の元請業者 | (1) 工事に着手する前に、有資格者が石綿含有建材の有無を確認し、調査結果を書面で発注者に説明 (2) 一定規模以上の工事の場合は、(1)の調査結果を大気汚染防止法の担当部署に報告 |

| 「建築物・工作物」の「解体工事・改造工事・補修工事」の自主施工者 | (1) 工事に着手する前に、有資格者が石綿含有建材の有無を確認 (2) 一定規模以上の工事の場合は、(1)の調査結果を大気汚染防止法の担当部署に報告 |

||

| 法第18条の17 | 特定粉じん排出等作業の実施の届出 | 「建築物・工作物(レベル1、レベル2の石綿含有建材が使用されているもの)」の「解体工事・改造工事・補修工事」の発注者 または 自主施工者 | 工事着手の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出書」を大気汚染防止法担当部署に提出 |

| 法第18条の20 | 作業基準の遵守 | 「建築物・工作物」の「解体工事・改造工事・補修工事」の実施者 | 建材の種類に応じて定められた作業基準に従った工事の実施 |

参考:石綿含有建材のレベル分けについて

石綿含有建材は、発じんのしやすさによって、レベル分けがされています。

| レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||

| 建材の種類 | 石綿含有吹付け材 |

・石綿含有保温材 ・石綿含有耐火被覆材 ・石綿含有断熱材 |

その他の石綿含有建材(成形板) 等 |

石綿含有仕上塗材 |

| (石綿含有建材の例) | (1) 吹付け石綿 (2) 石綿含有吹付けロックウール (3) 石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石) (4) 石綿含有吹付けパーライト 他 |

(1) けいそう土保温材 (2) 石綿含有けい酸カルシウム保温材 (3) バーミキュライト保温材 (4) けい酸カルシウム板第2種 (5) 煙突用石綿断熱材 他 |

(1) スレートボード (2) スレート波板 (3) けい酸カルシウム板第1種 (4) ビニル床タイル 他 |

(1) 建築用仕上塗材 (2) 建築用下地調整塗材 |

| 発じん性 (吸入の危険性) |

著しく高い | 高い | 比較的低い | 比較的低い (※ 吹付け施工された物は、発じん性が高い) |

| 使われている場所の例 | 耐火構造物の「はり」や柱 | ボイラーの配管や煙突 | ・屋根用スレート波板 ・ビニル床タイル |

・建物物の内壁・外壁 ・建築物の天井 |

| 作業基準 (大気汚染防止法施行規則別表第7から一部を抜粋) |

【解体(かき落とし、切断、破砕の方法で除去する場合)】 (1) 作業場を他の場所から隔離し、出入口に前室を設けること。 (2) 作業場内・前室を負圧に保ち、H E P Aフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。 (3) 除去作業を開始する初日の作業開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを確認すること。 異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。 (4) 除去作業の開始前・中断時に、作業場内・前室が負圧に保たれていることを確認すること。 異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を実施すること。 (5) 除去する石綿含有建材を、薬液等により湿潤化すること。 (6) 石綿含有建材を除去した部分に、飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに、作業場内の清掃その他の石綿の処理を行った上で、石綿が大気中へ排出され、または飛散するおそれがないことを確認してから隔離を解くこと。 他 ※ この他に「解体(掻き落とし、切断、破砕以外の方法で除去する場合)」「解体(立入が危険な場合)」「改造・補修」の作業基準が設定されています。 |

(1) 原則として手作業により、切断や破砕を行うことなく、原型のまま除去すること。 (2) (1)の方法で除去することが困難な場合は、薬液等で湿潤化して除去すること。 (3) 石綿含有けい酸カルシウム板第1種を除去する場合において、(1)の方法で除去することが困難な場合は、周辺を養生し、薬液等により湿潤化した上で除去すること。 (4) 除去後に、作業場内の石綿を清掃すること。養生を行ったときは、作業場内の清掃その他の石綿の処理を行ってから養生を解くこと。 |

(1) 除去する石綿含有建材を、薬液等により湿潤化すること。 (2) 電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去するときには、周辺を養生し、薬液等により湿潤化した上で除去すること。 (3) 除去後に、作業場内の石綿を清掃すること。養生を行ったときは、作業場内の清掃その他の石綿の処理を行ってから養生を解くこと。 |

|

| 廃棄物になった際の取り扱い | 「特別管理産業廃棄物」の「廃石綿等」 | 「産業廃棄物」の 「石綿含有産業廃棄物」 |

・レベル1に分類される廃棄物は「特別管理産業廃棄物」の「廃石綿等」 ・レベル3に分類される廃棄物は「産業廃棄物」の「石綿含有産業廃棄物」 |

|

大気汚染防止法の改正について

令和2年に大気汚染防止法が改正され、3つの部分で規制が強化されました。

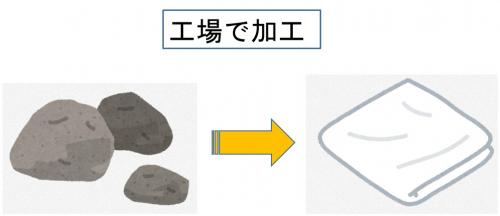

(1) 事前調査の適切な実施

解体工事・改造工事・補修工事に着手する前に、有資格者(建築物石綿含有建材調査者 等)が図面調査・現地調査を行い、石綿含有建材の有無を確認すること。

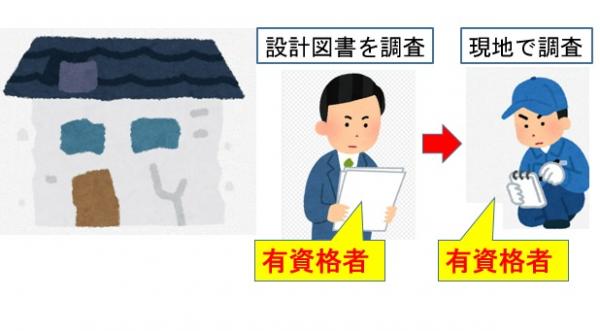

(2) 事前調査結果の掲示・報告

事前調査結果については、工事に着手する前に「工事の発注者」に書面で確実に説明するとともに、工事現場に掲示することにより、周辺住民に周知すること。

また、一定規模以上の解体・改造・補修工事の場合は、「石綿事前調査結果報告システム」を使って、都道府県等(大気汚染防止法を所管する部局)や所管する労働基準監督署に報告すること。

(3) 解体工事の適切な実施

石綿含有建材の種類によって定められた作業基準に従って作業すること。

大気汚染防止法の改正について、もっと詳しくお知りになりたい方は、こちらのサイトをご覧ください。

4 廃棄物処理法による規制について

廃棄物処理法では、石綿を含む廃棄物は飛散性に応じて「廃石綿等」「石綿含有産業廃棄物」「石綿含有一般廃棄物」に区分され、処理方法が規制されています。

| 事業活動によって発生したもの | 事業活動以外で発生したもの | ||

| 廃石綿等 (特別管理産業廃棄物) |

石綿含有産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物) |

石綿含有一般廃棄物 | |

| 廃棄物の種類 | (1) 石綿建材除去事業により除去された吹付け石綿(レベル1相当) (2) 石綿建材除去事業により除去されたもの(レベル2相当) イ.石綿保温材 ロ.けいそう土保温材 ハ.パーライト保温材 ニ.これらと同等以上に石綿が飛散するおそれのある「保温材」「断熱材」「耐火被覆材」 (3) 石綿建材除去事業で使用された「プラスチックシート」「防じんマスク」「作業衣」その他の用具・器具(石綿が付着しているおそれのあるもの) (4) 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において、集じん施設によって集められた石綿 (5) 特定粉じん発生施設・集じん施設を設置する工場・事業場で使用された「防じんマスク」「集じんフィルタ」その他の用具・器具(石綿が付着しているおそれのあるもの) |

工作物の新築、改築または除去に伴って生じた「廃石綿等」以外の産業廃棄物であって、石綿を0.1%(重量比)を超えて含むもの。 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じた「廃石綿等」以外の一般廃棄物であって、石綿を0.1%(重量比)を超えて含むもの。 |

| 収集・運搬時の基準 (抜粋) |

(1) 他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集・運搬すること。 (2) 飛散・流出しないようにすること。 |

(1) 石綿含有廃棄物を破砕しないように収集・運搬すること。 (2) 他の廃棄物と混合しないように区分して収集・運搬すること。 (3) 飛散・流出しないようにすること。 |

|

| 中間処理時の基準 | (1) 溶融施設を用いて溶融(※ 高温で石綿繊維を溶かす) (2) 環境省の認定を受けた無害化処理法により処理 |

(1) 溶融施設を用いて溶融 (2) 環境省の認定を受けた無害化処理法により処理 |

(1) 溶融施設を用いて溶融 (2) 環境省の認定を受けた無害化処理法により処理 (3) 排ガス処理設備、集じん器、散水装置等を設置した一般廃棄物の処理施設において、その他の一般廃棄物と混合して「破砕」「焼却」 |

| 最終処分時(埋立時)の基準 | (1) 大気中に飛散しないように、あらかじめ、「固型化」「薬剤による安定化」その他これらに従う措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。 (2) 最終処分場のうちの一定の場所において埋め立てること。埋め立てようとする「廃石綿等」が分散しないように埋め立てること。 (3) 埋め立てる「廃石綿等」が、埋立地の外に飛散・流出しないように、覆土する等必要な措置を講ずること。 |

最終処分場のうちの一定の場所において、「石綿含有廃棄物」が分散しないようにし、埋立地の外へ飛散及び流出しないよう表面を土砂で覆う等必要な措置を行うこととする。 | |

【石綿を含有する廃棄物に共通する処理の基準】

アスベストに関する相談窓口

アスベストに関する相談窓口一覧(環境保全課のページ)

リンク集

(2) 石綿の事前調査者の資格について、もっとよくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

(3) 石綿含有建材について、もっとよくお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

(4) 建材の中に石綿が含まれているかをお調べになりたい方は、こちらをご覧ください。

(5) 大気汚染防止法に基づく石綿含有建材の作業基準について、もっと詳しくお知りになりた方は、こちらをご覧ください。

(6) 石綿を含む廃棄物の処理方法についてお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

(7) 大分県環境保全課が発信する情報はこちらをご覧ください。