本文

マダニに注意しましょう!

マダニに咬まれて起こる感染症とは

ウイルスや細菌を保有しているマダニに人が咬まれると、感染症を引き起こすことがあります。

診断や治療が遅れると重症化する恐れもあるので、注意が必要です。

診断や治療が遅れると重症化する恐れもあるので、注意が必要です。

マダニによる感染症にはどのような病気がありますか?

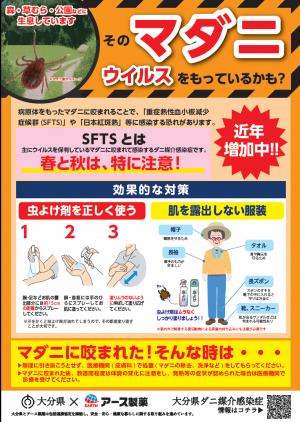

病原体を保有するマダニに咬まれて起こる感染症には、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」や「日本紅斑熱」などがあります。ツツガムシと呼ばれる小型のダニに咬まれて発症するつつが虫病も発生しています。

すべてのマダニが病原体を保有しているわけではないので、マダニに咬まれたからといって必ず感染症を引き起こすわけではありません。

すべてのマダニが病原体を保有しているわけではないので、マダニに咬まれたからといって必ず感染症を引き起こすわけではありません。

どんなところにマダニはいるの?

マダニは野生動物が生息する自然環境が豊かな場所(野山)に多く生息しています。また、民家の裏山や裏庭、畑、あぜ道などにも生息しています。

特に、マダニの活動が盛んな春から秋にかけて、咬まれる危険性が高まります。

特に、マダニの活動が盛んな春から秋にかけて、咬まれる危険性が高まります。

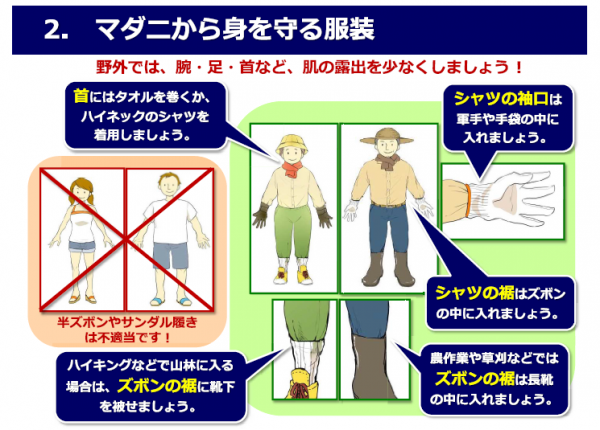

マダニに咬まれないためには?

野山や畑、草むら等に出かける時には、次のことに注意しましょう。

(1)素肌の露出を避けるため、長そで、長ズボン、長靴、手袋などを着用しましょう。

(2)上着を脱いで草むらに置いたり、腰をおろしたり、寝ころんだりしないようにしましょう。

(3)虫よけ剤を正しく使用しましょう。

(4)帰宅後は早めに風呂に入り、マダニに咬まれていないか確認し、必ず着替えをするようにしましょう。

(参考:国立感染症研究昆虫医科学部から引用)

マダニに咬まれたら?

吸血中のマダニに気付いた際は、無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科)で処置をしてもらいましょう。 (無理に引き抜くと、マダニの一部が皮膚内に残り、化膿したり、マダニの退役を逆流させてしまうことがあります)

また、マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱や発疹などの症状が出た際は早めに医療機関を受診しましょう。その際、山林や草むら等に立ち入ったことを医師に伝えてください。

また、マダニに咬まれた後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱や発疹などの症状が出た際は早めに医療機関を受診しましょう。その際、山林や草むら等に立ち入ったことを医師に伝えてください。

予防啓発ポスター

※大分県とアース製薬は包括連携協定を締結しています。