本文

収用委員会

新着情報

現在、掲載されている情報はありません。

収用委員会は、法律、経済及び行政の各分野から選ばれた7人の委員で構成されており、土地収用の裁決申請に基づいて、事業施行者と土地所有者等との間の事業用地の区域、損失の補償などの争いを中立の立場で公正に審理し、最終的に裁決により解決しています。

土地収用の概要

1.土地収用制度について

憲法第29条第1項では、「財産権は、これを侵してはならない。」と定め、私有財産権を保障しています。

しかし、その一方、同条第3項で、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と定めています。

この規定を受けて制定されたのが土地収用法であり、「公共の利益の増進と私有財産との調整を図る」ことを目的として、土地などを収用または使用するための手続や損失の補償などについて定めています。

道路、河川、学校、公園などの公共事業のため土地を必要とする場合は、通常、その事業の施行者(起業者)が土地の所有者と話し合い、任意契約により土地を取得することになります。

しかし、補償金の額などで折り合いがつかなかったり、土地の所有権について争いがある場合など、任意契約により土地を取得できないときがあります。

このような場合には、起業者は、国土交通大臣や県知事による事業認定を受けたうえ、収用委員会に収用の裁決を申請することになります。

収用委員会は、起業者から裁決申請がなされると、公正中立な立場で起業者・土地所有者等の主張を聴き、土地の区域や権利取得の時期、補償額などを判断し裁決します。

このような制度を「土地収用制度」といいます。

2.収用委員会とは

収用委員会は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図るため、土地収用法に基づいて各都道府県におかれている準司法的な機能を持つ行政委員会です。

委員会は知事から独立して、起業者と土地所有者・関係人のいずれにもかたよらず公正中立な立場で権限を行使する機関で、法律・経済・行政に関して知識と経験を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が議会の同意を得て任命する7人の委員によって構成されています。各委員の任期は3年間です。

収用委員会は、裁決申請に基づいて裁決手続を開始し、審理や調査等を通じて、適正な損失補償の内容を中心に、裁決という形で判断するのが主な役目です。そのため、収用委員会には事業認定の適否などについて判断する権限はありません。

大分県収用委員会の委員名簿はこちら(令和7年6月20日現在)。

| 職名 | 氏名 |

|---|---|

| 会長 | 上野 貴士 |

| 会長代理 | 田中 朋子 |

| 委員 | 木口 優子 |

| 委員 | 吉田 ミユキ |

| 委員 | 大石 聡 |

| 委員 | 能美 知子 |

| 委員 | 大塚 勇二 |

|

予備委員 |

近藤 正一 |

| 予備委員 (第2順位) |

飯田 聡一 |

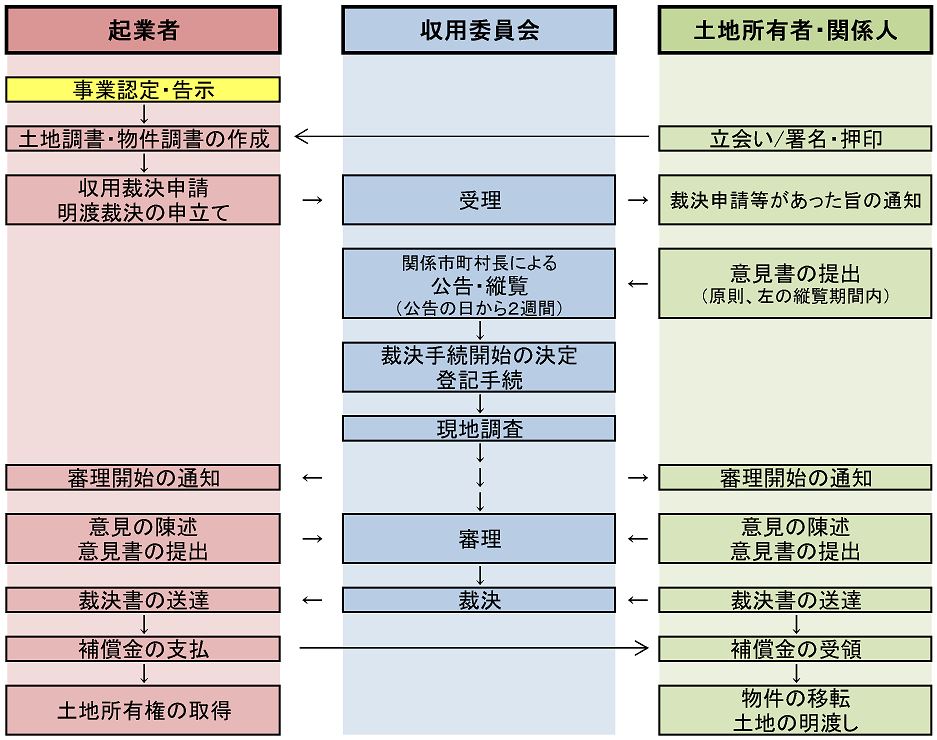

3.収用手続

収用手続は、「事業認定の手続」と、収用委員会の「裁決手続」に分かれます。

国土交通大臣または都道府県知事による事業認定の手続を経て、収用委員会の裁決手続が開始します。

収用手続のさらに詳しい流れについてはこちら。(別のタブで開きます。)

【裁決手続の流れ】

4.補償について

5.裁決に不服がある場合

(1) 損失補償に不服がある場合

当事者訴訟

裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内に、裁判所へ訴訟を提起することができます。

この場合、訴訟を提起する者が起業者であるときは土地所有者または関係人を、土地所有者または関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければなりません。

(※注意)

損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟という訴訟類型によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟(裁決の取消訴訟)によって争うことはできません。

(2) 損失補償以外に不服がある場合

a. 審査請求

裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に、国土交通大臣に対し審査請求をすることができます。

b. 抗告訴訟(裁決の取消訴訟)

裁決があったことを知った日から3か月以内に、大分県(訴訟において大分県を代表する者は大分県収用委員会)を被告として、裁判所へ訴訟を提起することができます。

6.主な用語の説明

土地収用関係の用語についての解説はこちら(別のタブで開きます。)

7.土地収用Q&A

Q&Aはこちら(別のタブで開きます。)

8.参考様式例

意見書及び委任状の様式例はこちら(別のタブで開きます。)