本文

労働争議の調整

労働争議の調整とは

労働争議(労働組合と使用者との間における労働条件や労使関係等に関する紛争)が発生し、労使間での自主的な解決が困難な場合に、労使いずれか一方または双方の申請に応じて、労使の主張を公正中立な立場で調整し、話し合いによる円満な解決をお手伝いするものです。

労働委員会が行う紛争解決のための調整方法には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の三つがあります。このうち、「あっせん」が最も多く利用されています。

〔1〕あっせん

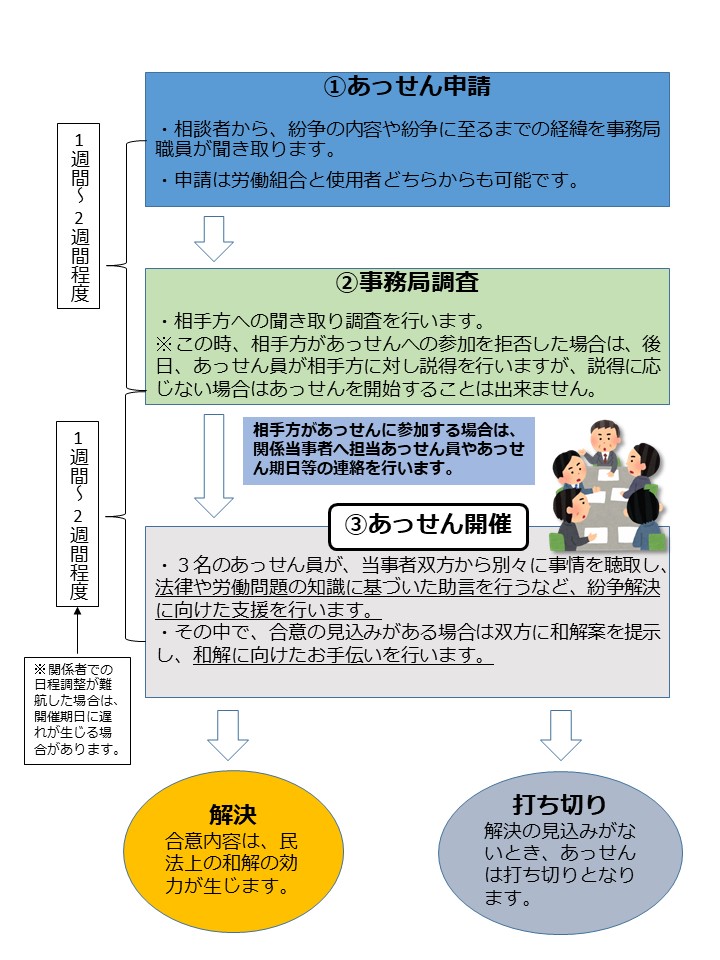

あっせんは、労使いずれか一方、または双方からの申請で始められ、あっせん員が当事者である労使双方の主張を確かめ、対立点を明らかにしながら、労使間の話し合いをとりもち、あるいは主張をとりなして、双方の合意により争議の解決を図るものです。

↠ 対象者、対象となる紛争、ポイント、注意点、申請方法、参考

↠ あっせんの具体例

↠ その他(調停・仲裁)

(1)対象者

・県内に所在する労働組合(争議団等も含みます)

・個人的な労働問題を労使関係の問題として取り上げた県内に所在する労働組合

・県内に所在する事業所の使用者(使用者団体も含みます)

(2)対象となる紛争

労働組合と使用者との間に生じた紛争(トラブル)が対象です。

例えば・・・

・団体交渉で会社側が誠実に対応してくれない。

・組合員であることを理由に、賃金や人事等の差別を受けている。

・早期退職や年俸制などの導入をめぐって労働組合との話し合いができない。

ただし、紛争が2以上の都道府県にわたる場合には、その旨お知らせください。

(当委員会ではなく、中央労働委員会等で取り扱う場合もあります。)

(3)ポイント

・あっせん員は公・労・使の三者構成であるため、労働組合・使用者それぞれの立場から紛争解決に向けたお手伝いが可能です。

・手続きにかかる費用はすべて無料です。

・他の紛争解決手段に比べ、比較的短期間での解決が可能です。

(4)注意点

・当事者の一方があっせんに応じない場合は、あっせんを開始できないため、あっせんは「打切り」となります。

・あっせんの結果、あっせん員が解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切る場合があります。

・申請は、いつでも取り下げることができます。

(5)申請方法

(a)電子申請、(b)郵送、(c)直接提出のいずれかで受け付けています。

※ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりません。

様式ワード版[Wordファイル/47KB]

記載例 [PDFファイル/186KB]

〈参考〉

・大分県労働委員会パンフレット [PDFファイル/811KB]

・労働紛争の調整事例と解説(中央労働委員会ホームページ)

【あっせんの具体例】

以下の具体例は、実際のあっせん事件を参考に、単純化・複合化して作成したものです。

実際の事件では、両当事者の主張や事実関係が複雑なことから、同様の事件でも合意に至らない場合もあります。

【事例1】懲戒解雇

(概要)

A組合の組合員であるBさんは、業務上のミスを理由に会社から懲戒解雇を通知されました。

しかし、解雇に至るまで会社から業務上のミスの改善に向けて十分な指導等が行われていないとともに、会社側はBさんの言い分を全く聞いていませんでした。

そのため、A組合から会社側に対し、Bさんの「懲戒解雇」の撤回を求める申請があったケースです。

(あっせんの結果)

労働者側のあっせん員がBさんの主張を詳しく聞いたところ、Bさんは、退職自体は受け入れるものの、退職理由である「懲戒解雇」に納得していませんでした。

そのため、会社側にBさんの退職理由を自己都合退職に変更することを使用者側のあっせん員が提案したところ、双方から同意を得られ、解決することができました。

【事例2】団体交渉

(概要)

Cさんは合同労組(ごうどうろうそ)に加入し、過去の減給措置の回復を求めて使用者と団体交渉を行っていました。

しかし、いずれの交渉においても、会社は「Cさんの勤務態度不良」の一点張りでゼロ回答に終始したことから、会社側に対して誠実な団体交渉の実施を求めて申請があったケースです。

(あっせんの結果)

使用者側のあっせん員が会社の主張を詳しく聞いたところ、会社は団体交渉に関する知識が乏しく、どのように対応したらよいのか分からないとのことでした。

そのため、あっせん員が会社側に団体交渉の基礎知識を教示するとともに、適切な指導等を行った上で減給措置としたのか説明すること、また、減給度合いについても組合の理解が得られるよう誠実に説明することを提案したところ、双方から同意を得られ、解決することができました。

その他(調停・仲裁について)

〔2〕調停

調停は、労使双方から申請があった場合のほか、公益に障害を及ぼす労働争議について知事から請求があった場合などに始められます。

公・労・使の委員による三者構成の調停委員会が、当事者である労使双方の意見を聞き取ったうえで調停案を作成し、双方にその受諾を勧めることによって、労働争議の解決を図る方法です。

〔3〕仲裁

仲裁は、労使双方からの申請または労働協約に申請しなければならない旨の定めがある場合に限られます。仲裁は、当事者である労使双方が争議の解決を仲裁委員会(公益委員3名)にまかせ、必ずその判断(仲裁裁定)に従うことによって、労働争議の解決を図る方法です。

仲裁裁定は、労働協約と同じ効力があります。