本文

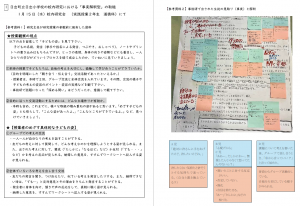

令和6年度【授業改善】好事例 「事実解釈型」の校内研修

授業改善を推進するための研究主任の役割と校内研修の進め方に係る「事実解釈型」の校内研修*

を実践している学校で、【日出町立日出小学校】【別府市立中部中学校】を紹介します。

ポイントは次の2点です。

○「授業観察の視点」が示され、授業を見る視点が焦点化されている

○「目指す子どもの姿」が共有されているため、事後研では、観察者の解釈について「目指す姿」

をもとに授業者の工夫や支援、配慮等を考察することができる

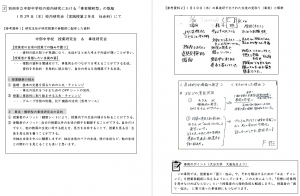

別府市立中部中学校の好事例 [PDFファイル/1.34MB]

「事実解釈型」の校内研修*

令和6年度別府教育事務所では、授業改善を推進するための研究主任の役割と校内研修の進め方

に係る講義及び協議を通して、組織的な授業改善の推進を図ることを目的とし、4月に管内の

小・中学校・義務教育学校の研究主任を対象に第1回地域授業改善協議会を実施しました。

大分大学大学院教育学研究科(教職大学院)大島 崇 准教授より「子どもの姿に教師が学ぶ校内研修とは?

~ 子どもが『学びの面白さ』を実感できる授業をめざして~」

として校内研修における「事実解釈型」についての講義がありました。

校内研修の形骸化を回避するために「事実解釈型」が紹介されました。

|

<「事実解釈型」のポイント> |