本文

第4章 3 大分県の温泉(おんせん)資源を大切に使う

1.大分県の温泉

大分県にはたくさんの温泉があり、色やにおいもさまざまです。

温泉についてくわしく知ると、入るのが楽しくなりますよ!

(1)大分県の温泉のすがた

大分県は、温泉の数、わき出る量ともに、全国第1位(令和4年度末)です。

別府温泉(べっぷおんせん)や由布院温泉(ゆふいんおんせん)をはじめ、県内各地(けんないかくち)に温泉や温泉を利用した観光地(かんこうち)があり、外国(がいこく)からもたくさんの人が訪(おとず)れます。

また、温泉の熱を使って発電(はつでん)する地熱発電(ちねつはつでん)でも全国第1位であり、日本一のおんせん県です。

<全国>

| 1 | 大分県(おおいたけん) | 5,090箇所(かしょ) |

| 2 | 鹿児島県(かごしまけん) | 2,738箇所(かしょ) |

| 3 | 北海道(ほっかいどう) | 2,229箇所(かしょ) |

| 4 | 静岡県(しずおかけん) | 2,209箇所(かしょ) |

| 5 | 熊本県(くまもとけん) | 1,334箇所(かしょ) |

| 1 | 大分県(おおいたけん) | 295,708リットル/分 |

| 2 | 北海道(ほっかいどう) | 196,262リットル/分 |

| 3 | 鹿児島県(かごしまけん) | 175,145リットル/分 |

| 4 | 青森県(あおもりけん) | 138,559リットル/分 |

| 5 | 熊本県(くまもとけん) | 129,962リットル/分 |

<大分県>

| 1 | 別府市(べっぷし) | 2,839箇所(かしょ) |

| 2 | 由布市(ゆふし) | 1,068箇所(かしょ) |

| 3 | 九重町(ここのえまち) | 432箇所(かしょ) |

| 4 | 大分市(おおいたし) | 241箇所(かしょ) |

| 5 | 日田市(ひたし) | 151箇所(かしょ) |

| 1 | 別府市(べっぷし) | 102,671リットル/分 |

| 2 | 九重町(ここのえまち) | 86,743リットル/分 |

| 3 | 由布市(ゆふし) | 51,965リットル/分 |

| 4 | 大分市(おおいたし) | 16,532リットル/分 |

| 5 | 日田市(ひたし) | 13,161リットル/分 |

(2)温泉とは

温泉とは、「地中からわき出る水や水蒸気(すいじょうき)やガスのうち、温度(おんど)が25度以上あるか、硫黄(いおう)などの成分(せいぶん)が一つでも基準(きじゅん)より濃いもの」のことをいいます。

このため、25度より冷たい温泉もあります。

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 別府の湯けむり景観(けいかん) | 由布院温泉 | 長湯(ながゆ)温泉(ガニ湯) | 寒の地獄(かんのじごく)温泉(冷たい温泉) |

(3)温泉が出るしくみ

温泉水のほとんどは、雨や雪が地面の深いところにしみ込んで、長い年月の後、ふたたび地上に出てきたものであることが分かってきました。温泉は、火山がもつ熱によって温められた温泉(火山性(かざんせい)温泉)と、そうでない温泉(非火山性(ひかざんせい)温泉)の大きく2つに分けられます。

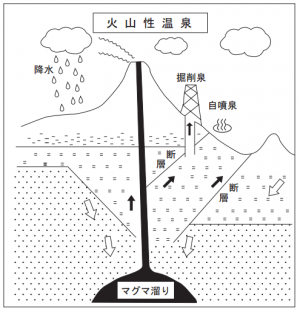

(ア) 火山性の温泉

火山の地下深いところには、岩石(がんせき)がドロドロにとけた「マグマだまり」があり、1,000度を超える高温になっています。

ここに、雨水が長い時間をかけてしみこみ、マグマから熱や成分(せいぶん)をうけとり、温泉がつくられます。

マグマによって温められた温泉は地面の割れ目や人間が掘った穴を通って、地上までわき出てきます。

これを火山性温泉といいます。

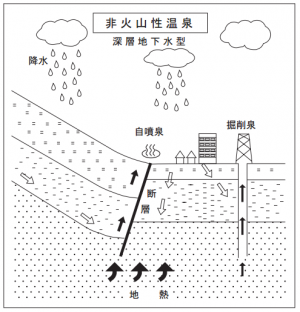

(イ) 火山性ではない温泉

火山がない場所でも地球の内部は温度が高いので、100m深くなるごとに、地面の中の温度はおよそ3度上がります。このように、火山ではないところでも、地中の温度によって温められることで、温泉がつくられることがあります。これを非火山性温泉といいます。

(4)温泉の種類

温泉は温度やふくんでいる成分によって10種類に分けられます。

このうち、大分県には含よう素泉(がんようそせん)と放射能泉(ほうしゃのうせん)を除く8種類の温泉があります。

| 温泉の種類 | 特徴(とくちょう) |

|---|---|

| 単純温泉(たんじゅんおんせん) | 色が透明(とうめい)でクセがない |

| 塩化物泉(えんかぶつせん) | 味がしょっぱく、濃くなると苦い |

| 炭酸水素塩泉(たんさんすいそえんせん) | 体がツルツルするものもある |

| 硫酸塩泉(りゅうさんえんせん) | 薬がこげたようなにおい |

| 二酸化炭素泉(にさんかたんそせん) | 濃くなると体に泡がつく |

| 含鉄泉(がんてつせん) | 空気にふれると赤くなる |

| 酸性泉(さんせいせん) | 酸が強いと体にしみる |

| 含よう素泉(がんようそせん) | しばらくすると黄色になる |

| 硫黄泉(いおうせん) | たまごがくさったようなにおい |

| 放射能泉(ほうしゃのうせん) | ラドンを少しふくむ |

(5)温泉を無くさないために

このため、温泉を使いすぎないようなルールが必要です。大分県では、温泉の利用についてのルールをつくったり、温泉がどこにどのくらいあるのかを調べたりしており、県民の皆さんにも協力してもらえるようお願いしています。

(6)温泉の利用

温泉は、古くからお風呂として利用されています。他にも、明礬(みょうばん)をとったり、蒸気(じょうき)で料理をするなど、いろいろな形で利用されてきました。

また、温泉のまわりには宿や店がふえ、温泉を中心としたまちづくりが広がっていきました。この中には、毎日温泉に入るために数ヶ月から数年も温泉宿に泊まり、ゆっくりと病気やきずをいやす「湯治場(とうじば)」として有名になったところもあります。

|

| 地獄蒸し(別府市) |

最近では、地球環境(ちきゅうかんきょう)にやさしいエネルギーの一つとして、温泉の熱が注目されており、発電や野菜を育てるビニールハウス、ウナギやスッポンの養殖(ようしょく)、暖房(だんぼう)など、さまざまな面で利用されています。

(7)温泉の効果(こうか)

温泉に入ったり、飲んだりすることで、体にとってさまざまなよい作用(さよう)があることがわかっています。

一般に、温泉に入ることで、疲労回復(ひろうかいふく)や健康増進(けんこうぞうしん)などの効果(こうか)があるとされています。

また、温泉にふくまれる成分によっては、とくにその効果が期待(きたい)されるものもあります。