本文

第4章 2 住みよい地域(ちいき)の環境(かんきょう)をつくる-2

2.身近な水辺づくり

以前の川づくりは、川がはんらんするのを防(ふせ)ぐこと(=治水:ちすい)や、川の水を農業用水などで利用(りよう)すること(=利水:りすい)を、主な目的としていました。このため、コンクリートで固(かた)められた川がいくつもできていました。

こうしたコンクリートで固められた川には、魚は住めません。魚がいないから、魚釣(つ)りもできません。わたしたちはいつしか、川とふれあう機会(きかい)を失うようになっていました。

その後、平成9年に「河川法(かせんほう)」(川づくりの基本(きほん)となる国の法律(ほうりつ))が改正(かいせい)され、それまでの川づくりに「環境との調和(ちょうわ)」を加(くわ)えた、「多自然(たしぜん)川づくり」がすべての川で行われることとなりました。

「多自然川づくり」の基本は、できるかぎり自然な川の姿(すがた)を残(のこ)し、魚などの生物が住めるようにすることです。こうすれば、昔のように川遊びができるようになります。川とふれあう機会も増えるようになります。

ここでは、身近な水辺づくりの例を紹介(しょうかい)します。

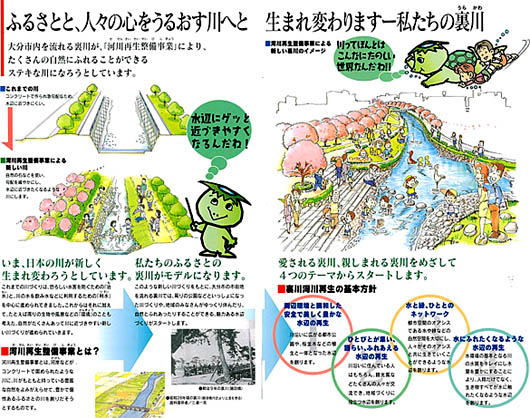

(事例1)【裏川(うらかわ)河川再生整備事業(かせんさいせいせいびじぎょう)】

裏川は、大分市岩田町で大分川から分かれ、市街地(しがいち)をへて別府湾(べっぷわん)に注いでいます。裏川には周辺(しゅうへん)地域からの生活排水(はいすい)などが流れ込(こ)み、川底(かわぞこ)にヘドロがたまるなど、決してよい環境とはいえませんでした。

このため、裏川の環境を改善(かいぜん)し、市民に親しまれる川へと生まれ変(か)わらせるために、河川再生整備事業を行いました。

○現在(げんざい)の状況(じょうきょう)