本文

梅毒が急増しています!

梅毒が急増しています!!

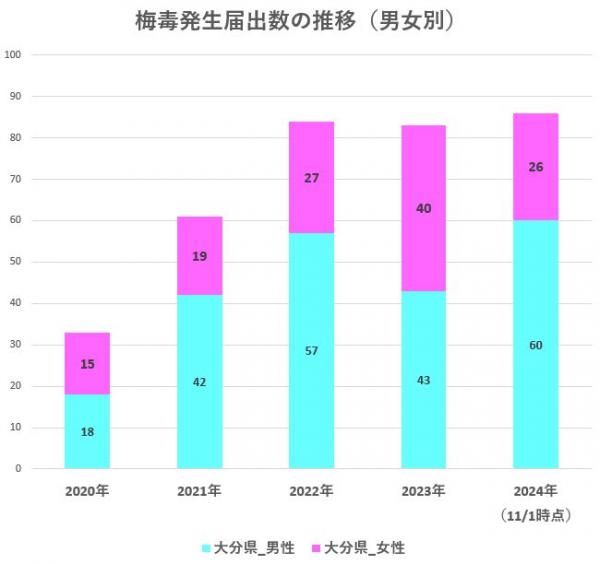

大分県での梅毒の届出数が急増しており、今年は現在の方法で統計を取り始めた1999年以降最多となっています。

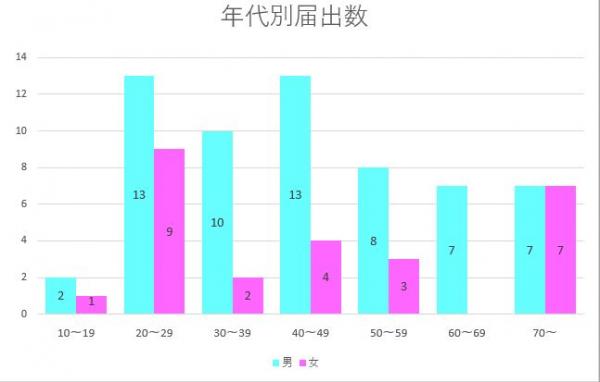

届出は男性が7割、女性が3割となっており、年代別では20歳代が一番多く、次いで40歳代の報告が多くなっています。

以下のことを参考に、感染の早期発見・早期治療に努めていただくとともに、感染予防をお願いします。

大分県では、保健所で匿名・無料の検査を行っています。検査を希望される方または心配のある方は、保健所へ連絡してください。

大分県と全国の梅毒届出件数について

| 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 大分県 | 33 | 61 | 84 | 83 | 86 ※1 |

|

全国(大分県を含む) |

5,867 | 7,978 | 13,220 | 15,055 | 12,014 ※2 |

※1:2024年11月1日時点 ※2:2024年10月27日時点

男女別届出件数について

年代別届出件数について(2024年11月1日時点)

梅毒はどんな病気?

セックスでうつる病気です。キスでもオーラルセックスでもうつります!

梅毒は、性的な接触(他人の粘膜や皮膚と直接接触すること)などによって伝播する感染症で、梅毒トレポネーマという細菌が原因となる感染症です。

早期の治療で完治が可能な感染症ですが、検査や治療が遅れたり、治療せずに放置したりすると、長期間の経過で脳や心臓に重大な合併症を引き起こすことがあります。無症状で進行する時期もあるため、完治したことを確認せずに途中で治療をやめないようにすることが重要です。また、完治しても感染を繰り返すことがあり、再感染の予防が必要です。

梅毒の症状について

感染した後、経過した期間によって、症状の出現する場所や内容が異なります。

【 第1期:感染後1ヶ月前後 】

初期には、感染がおきた部位(主に陰部、肛門、口唇部、口腔内等)にしこりができることがあります。また、股の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることもあります。痛みがないことも多く、治療をしなくても症状は自然に軽快します。しかし、体内から病原体がいなくなったわけではなく、他人にうつす可能性もあることから注意が必要です。

(写真)唇にしこりができている様子

(日本性感染症学会より提供)

【 第2期:感染後1~3ヶ月 】

病原体が血液によって全身に運ばれ、手のひら、足の裏、体全体にうっすらと赤い発疹が出ることがあります。小さなバラの花に似ていることから「バラ疹」と呼ばれます。

発疹は治療を行わなくても数週間以内に消える場合があり、また、再発を繰り返すこともあります。しかし、抗菌薬で治療しない限り、病原体である梅毒トレポネーマは体内に残っており、梅毒が治ったわけではありません。

この時期に適切な治療を受けられなかった場合、数年後に複数の臓器の障害につながることがあります。

(写真:左)手のひらに痒くも痛くもない斑点ができている様子

(写真:右)お腹や全身の皮膚でピンク色の発疹ができている様子

(日本性感染症学会より提供)

【 潜伏梅毒 】

梅毒血液検査陽性で顕性症状が認められないものをさします。第1期と第2期の間及び第2期の症状消失後の状態を主にさします。

第2期梅毒の症状が消失後、再度第2期梅毒症状を示すことがあるが、これは感染が成立後1年以内に起こることから、この時期の潜伏梅毒を早期潜伏梅毒と呼びます。これに対して、感染成立後1年以上たつ梅毒血液検査陽性で無症状の状態を後期潜伏梅毒と呼びます。

【 晩期顕性梅毒(感染後数年)】

感染後、数年を経過すると、皮膚や筋肉、骨などにゴムのような腫瘍(ゴム腫)が発生することがあります。また、心臓、血管、脳などの複数の臓器に病変が生じ、場合によっては死にいたることもあります。

現在では、比較的早期から治療を開始する例が多く、抗菌薬が有効であることなどから、晩期顕性梅毒に進行することはほとんどありません。

また、妊娠をしている人が梅毒に感染すると、胎盤を通じて胎児に感染し、死産や早産の原因となったり、赤ちゃんに先天性の障がいを引き起こす可能性があります(先天梅毒)。

治療について

早期治療が大切です!

一般的には、外来で処方された抗菌薬を内服することで治療を行います。病変の部位によっては、入院し点滴で抗菌薬の治療を行うこともあります。

医師が治療を終了とするまでは、処方された薬は確実に飲みましょう。性交渉等の感染拡大につながる行為は、医師が安全と判断するまでは控えましょう。

また、周囲で感染の可能性がある方(パートナー等)と一緒に検査を行い、必要に応じて、一緒に治療を行うことが重要です。

予防方法について

感染部位と粘膜や皮膚が直接接触しないように、コンドームを使用することが勧められます。ただし、コンドームが覆わない部位の皮膚などでも感染がおこる可能性があるため、コンドームを使用しても100%予防できるとは過信せずに、皮膚や粘膜に異常があった場合は性的な接触を控え、早めに医療機関を受診しましょう。

検査について

| 各保健所 | 電話番号 | 住所 |

|---|---|---|

| 東部保健所 | 0977-67-7040 | 別府市大字鶴見字下田井14-1 |

| 中部保健所 | 0972-62-9171 | 臼杵市大字臼杵洲崎72-34 |

| 南部保健所 | 0972-22-0562 | 佐伯市向島1-4-1 |

| 豊肥保健所 | 0974-22-0162 | 豊後大野市三重町市場934ー2 |

| 西部保健所 | 0973-23-3133 | 日田市田島2-2-5 |

| 北部保健所 | 0979-22-2210 | 中津市中央町1-10-42 |

| 大分市保健所 | 097-537-8190 | 大分市荷場町6-1 |